Info: Am 13.2.2025 wurde die Analyse um den Abschnitt „Die wichtigsten Projekte“ erweitert. Dabei wurde ein Fehler in der Tabelle entdeckt, womit sich die Länge der 2024 fertiggestellten Projekte um 950 Meter erhöht.

Am 20.2.2025 wurde die Länge des als fertiggestellt gewerten Teils des Projektes „ An den alten Schanzen“ von 650 Metern auf 195 Meter korrigiert.

Alle von Änderungen betroffenen Längenangaben im Blogpost wurden angepasst.

Im Jänner 2025 zog die Mobilitätsagentur Bilanz: Auf den Titel „Erneuter Rekord bei Ausbau der Radwege in Wien 2024“ folgt die Unterüberschrift „23 Kilometer neue Radwege in 60 Projekten auf den Weg gebracht“, die bereits im einleitenden Absatz mit „Mehr als 23 Kilometer neue Radwege und Radverkehrsinfrastruktur im Rahmen von 60 neuen Projekten wurden im Hauptradverkehrsnetz gebaut“ eine neue Bedeutung findet. Zumindest verstehen die meisten Menschen unter „wurden gebaut“, dass diese Projekte fertig sind. Auch die Verwendung der Bezeichnung „Radwege“ für jegliche Radinfrastruktur ist problematisch, da Medien Titel und Texte gerne übernehmen und flapsige Formulierungen derart verbreitet werden.

Dieses Thema wurde aber bereits in der Analyse der „Mega-Radwegoffensive 2023“ abgehandelt. Dabei fällt auf, dass 2024 auf die Ergänzung „Mega“ verzichtet und nur von einer Radwegoffensive gesprochen wurde.

Der Unterschied zwischen Bauprogramm und Bilanz

In der offiziellen Bilanz 2024 sind 60 Projekte gelistet – interessanterweise teils andere als im offiziellen „Bauprogramm Radverkehrsanlagen 2024“, das bei der Vorstellung im März 2024 aus 46 Projekten bestand und Anfang Jänner 2025 bereits 59 Projekte umfasste. Die durchaus bemerkenswerte Steigerung des Umfangs des Bauprogrammes erklärt sich durch 12 neu aufgenommene Projekte und 1, das stillschweigend vom Bauprogramm 2023 in das für 2024 übernommen wurden.

Die offizielle Bilanz unterscheidet sich vom offiziellen Bauprogramm dadurch, dass in ihr nur Projekte enthalten sind, die im Jahr 2024 fertiggestellt oder gestartet wurden. Darum sind 7 Projekte aus dem Bauprogramm 2024 nicht in der Bilanz enthalten, dafür aber 8 weitere aus dem Bauprogramm 2023.

Warum das Projekt „Kaisermühlenstraße“ ins offizielle Bauprogramm 2024 übernommen wurde, die anderen 8 Projekte aus 2023 aber nicht, ist für Außenstehende nicht nachvollziehbar.

Der Unterschied zwischen Papier und der Straße

Die unterschiedlichen offiziellen Zählweisen werden hinfällig, wenn nur die Projekte berücksichtigt werden, die 2024 fertiggestellt wurden oder einen befahrbaren Zustand erreichten.

Die Fahrradstraße Seeböckgasse ist ein gutes Beispiel dafür, warum wir nur fertige Projekte zählen. Das Projekt hat offiziell den Status „in Bau“. Laut einem Posting von Martin Blum (Leiter der Mobilitätsagentur) auf Bluesky wurde 2024 in einem Abschnitt mit dem Bau begonnen, was den Status rechtfertigen würde. Laut dem Account der Stadt Wien auf Twitter beginnen die Bauarbeiten aber erst im Frühling und im Vorjahr fanden lediglich Vorarbeiten, u. a. von Wiener Wasser, statt. Eine Nachschau vor Ort zeigt, dass in der Seeböckgasse im Vorjahr vor einem Pflegeheim ein paar Beete angelegt und Baumpflanzungen vorgenommen wurden, die zwar wichtige Maßnahmen für eine zukunftsfitte Stadt, aber kein Beitrag zur Radinfrastruktur sind. In diesem Fall ist selbst der Status „in Bau“ fraglich, womit die offizielle Bilanz durch die Aufnahme dieses Projektes mit der vollen Länge verfälscht wird.

Nur fertige Projekte zählen

Darum zählen wir nur Projekte, die tatsächlich befahrbar sind. Beim Radweg in der Wagramer Straße machen wir eine Ausnahme – dieses Projekt ist noch nicht auf voller Länge befahrbar, aber auf 510 von 1.200 Metern. Die „Radeln For Future“-Bilanz 2024 enthält daher teils andere Projekte als die offizielle und kommt auf ingesamt 52 Projekte aus den Bauprogrammen von 2022 bis 2024.

Das sind 32 (von 59) aus dem Bauprogramm 2024, 19 aus dem Bauprogramm 2023 und 1 aus dem Bauprogramm 2022, in Summe also 52. Das Projekt „Wagramer Straße“ wird wohlwollend als ein ganzes gezählt, obwohl erst ein Abschnitt befahrbar ist. Das Projekt „Michaelerplatz“ wird in der offiziellen Bilanz mit 90 Metern gezählt, in unserer nur mit 1 Meter, weil es sich beim Umbau um keinen speziell für den Radverkehr handelte.

Von den 32 Projekten aus dem Baupgrogramm 2024 haben damit 9 Projekte (offiziell 8) eine Länge von nur 1 Meter, weil sie lediglich kleine Verbesserungen umfassen. D. h., es wurden nur 23 längere Projekte aus dem Bauprogramm fertiggestellt, was nicht mal die Hälfte der Gesamtanzahl ist.

Zur Beurteilung werden das auf wien.gv.at veröffentlichte „Bauprogramm Radverkehrsanlagen 2024“ (Stand 7.1.2025), die von der Mobilitätsagentur veröffentlichte Bilanz 2024 (12.1.2025) und der tatsächliche Zustand der Projekte herangezogen – ist der Status „fertiggestellt“ oder „in Bau“, aber bereits befahrbar, wird das jeweilige Projekt in unserer Bilanz berücksichtigt. Ist die Anlage noch eine Baustelle oder noch nicht mal das, hat sie in einer Jahresbilanz nichts verloren, weil für Radfahrende nur tatsächlich befahrbare Strecken zählen.

11,5 Kilometer neue und 6,6 Kilometer verbesserte sichere Infrastruktur

Im Rahmen dieser 52 Projekte, deren Zustand dieses Kriterium erfüllen, wurden insgesamt etwas über 13,2 Kilometer an neuen Radverkehrsanlagen errichtet, davon waren aufgerundet 11,5 Kilometer neue sichere Infrastruktur, also Radwege und Geh- und Radwege. Mit 6,9 Kilometern Länge stammt mehr als die Hälfte davon von Projekten aus den Bauprogrammen 2022 und 2023. Gemeinsam mit fast 6,2 Kilometern an Radwegen und Geh- und Radwegen, die eine Bestandsverbesserung auf Abschnitten mit bereits vorhandenen Radverkehrsanlagen darstellen, ergibt das in Summe mehr als 17,6 Kilometer neue und aufgewertete baulich getrennte Infrastruktur.

21 Kilometer neue und verbesserte Radverkehrsanlagen

Zu den mehr als 13,2 Kilometern an neuen Radverkehrsanlagen kommen fast 7,8 Kilometer vorhandener Radverkehrsanlagen, die verbessert wurden. Insgesamt wurden 2024 Arbeiten auf 21.000 Metern Länge fertiggestellt.

Die vorangegangenen Absätze machen klar, wie unterschiedlich die Wertungen ausfallen, wenn einerseits nur das Bauprogramm 2024 für die Bilanz herangezogen wird, andererseits aber alle 2024 fertiggestellten Projekte unabhängig vom Jahr, in dem sie offiziell im Bauprogramm geführt werden.

2024 im Vergleich mit 2023

Werden nur Projekte aus dem offiziellen „Bauprogramm Radverkehrsanlagen 2024“ berücksichtigt, wurden Arbeiten an rund 9 Kilometern an Radverkehrsanlagen abgeschlossen, davon 4.551 Meter komplett neue und 2.845 Meter aufgewertete sichere Infrastruktur. Zum Vergleich: Im Rahmen des Bauprogrammes 2023 wurden zum Zeitpunkt der Bilanzierung Anfang 2024 in der Kategorie sichere Infrastruktur 4.082 Meter neu errichtet und 4.073 Meter verbessert.

Unter Einbeziehung von Projekten aus allen Bauprogrammen ergibt sich folgendes Bild:

Wie zuvor erwähnt, wurden 2024 21.000 Meter der Projekte in einen befahrbaren Zustand gebracht. 2023 waren es 18.526 Meter.

2024 wurden durch die Arbeiten 13.223 Meter Radverkehrsanlagen auf neuen Strecken fertiggestellt, 2023 waren es 14.274 Meter.

Je nach betrachteter Kategorie gibt es also leichte Verbesserungen oder Verschlechterungen. Insgesamt kann von einer Stagnation der jährlichen Bauleistung gesprochen werden. Im Vergleich mit früheren Jahrzehnten findet diese Stagnation zwar auf für Wien hohem Niveau statt, gemessen an den Verbesserungen, die notwendig wären, um die städtischen Klimaziele zu erreichen, wird die selbsternannte „Fortschrittskoalition“ ihrem Namen aber leider nicht gerecht.

Die wichtigsten Projekte

Die Reihenfolge erfolgt lediglich nach den Bezirksnummern.

Am Getreidemarkt fehlte bisher ein kurzes Stück, um vom Karlsplatz aus sicher zur Landesgerichtsstraße zu kommen. Um genau zu sein waren es 180 Meter, die eine massive Aufwertung dieser Route bedeuten.

Nach dem Komplettumbau der Universitätsstraße gibt es jetzt eine sichere Verbindung zwischen dem Jonas-Reindl und der Landesgerichtsstraße. Eine Fortsetzung über die Alser Straße zum Gürtelradweg steht aus. Darüber hinaus müssen die schmalen Einrichtungsradwege auf der Landesgerichtsstraße zeitgemäß ausgebaut werden.

Der verbreiterte stadtauswärts führende Radweg in der Praterstraße stellt eine klare Aufwertung dar. Auch beim Einrichtungsradweg auf der anderen Straßenseite und einer daran anschließenden Engstelle am Praterstern wurden inzwischen Verbesserungen vorgenommen.

In der Argentinier Straße gab es schon vor dem Umbau einen Radweg, die Ausführung als Fahrradstraße bietet Radfahrenden aber deutlich mehr Platz. Es liegt jetzt an den Autofahrenden, wie sich diese Umstellung auf die Sicherheitslage auswirkt.

Die Wiedner Hauptstraße ist nicht nur eine normale Gemeindestraße wie auch die Stadtstraße zwischen der A23 und der Seestadt Aspern, sondern vor allem eine lebendige Einkaufsstraße. Als solche war es überfällig, dort einen Radweg zu errichten. Die erste Hälfte der Hauptstraße ist jetzt sicher erreichbar, der Lückenschluss zum Matzleinsdorfer Platz kommt hoffentlich bald. Daran anschließend fehlt ein Radweg auf der Triester Straße und der Lückenschluss des Gürtelradweges zwischen Einsiedlergasse und Argentinier Straße.

Mit dem Zweirichtungsradweg in der Herndlgasse wurde ein Lücke auf der wichtigen Verbindung vom südlichen Stadtrand ins Zentrum geschlossen. Der fehlende Abschnitt war mit 540 Metern zwar kurz, aber sehr wichtig, weil die knapp 5 Kilometer lange Strecke zwischen Himberger Straße und Gürtel jetzt durchgängig auf Radwegen befahrbar ist.

Mit dem Radweg auf der Hütteldorfer Straße hat das Gebiet bis zum Meiselmarkt eine sichere Verbindung zum Gürtelradweg bekommen. In den nächsten Jahren soll diese Route bis zum Waidhausenpark verlängert werden. Die derzeitigen Planungen weichen aber großteils in Parallelstraßen aus, wodurch die Einkaufsmöglichkeiten in der Hütteldorfer Straße nicht sicher erreicht werden können.

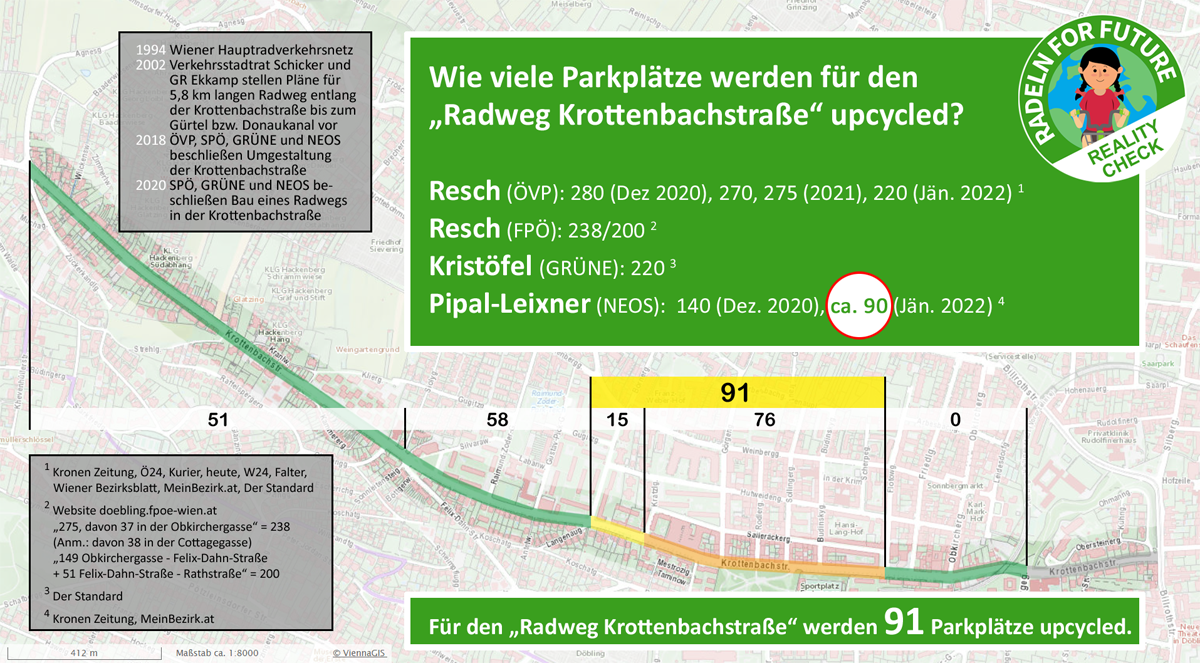

Dank des Mittelteiles des Radweges auf der Krottenbachstraße entfallen besonders stadteinwärts gefährliche Wechsel zwischen der Fahrbahn und dem benützungspflichtigen Radweg. Aktuell ist dieser Radweg ein Inselradweg und muss dringend an weitere sichere Radinfrastruktur wie am Gürtel und dem Donaukanal angeschlossen werden.

Die Zahlen in übersichtlicher Form

Im vorangegangenen Text kommen viele Zahlen in unterschiedlichen Zusammenhängen vor. Eine Tabelle erübrigt weitere Worte zu einzelnen Kategorien. Es handelt sich dabei um alle Projekte, die 2024 fertiggestellt wurden. Als fertiggestellt werden auch Projekte gewertet, die offiziell noch „in Bau“ sind, weil z. B. Markierungen fehlen, aber von Radfahrenden bereits benützt werden können.

| Radwege 16.505 m | Neubau 10.827 m | BP 2024 | 3.965 m |

| BP 2023 | 6.080 m | ||

| BP 2022 | 782 m | ||

| Bestandsverbesserung 5.678 m | BP 2024 | 2.845 m | |

| BP 2023 | 2.318 m | ||

| BP 2022 | 515 m | ||

| Geh- und Radwege 1.136 m | Neubau 631 m | BP 2024 | 586 m |

| BP 2023 | 45 m | ||

| Bestandsverbesserung 505 m | BP 2024 | – | |

| BP 2023 | 505 m | ||

| Radfahren gegen die Einbahn 490 m | Neubau 490 m | BP 2024 | 490 m |

| BP 2023 | – | ||

| Bestandsverbesserung – | BP 2024 | – | |

| BP 2023 | – | ||

| Fahrradstraße 1.756 m | Neubau 295 m | BP 2024 | 295 m |

| BP 2023 | |||

| Bestandsverbesserung 1.461 m | BP 2024 | 135 m | |

| BP 2023 | 1.326 m | ||

| Fahrradfreundliche Straße 600 m | Neubau 600 m | BP 2024 | 600 m |

| BP 2023 | – | ||

| Bestandsverbesserung – | BP 2024 | – | |

| BP 2023 | – | ||

| Begegnungszonen 125 m | Neubau – | BP 2024 | – |

| BP 2023 | – | ||

| Bestandsverbesserung 125 m | BP 2024 | 125 m | |

| BP 2023 | – | ||

| Mehrzweckstreifen/ Radfahrstreifen/ Busspur 380 m | Neubau 380 m | BP 2024 | – |

| BP 2023 | 380 m | ||

| Bestandsverbesserung – | BP 2024 | – | |

| BP 2023 | – | ||

| Sonstiges 8 m | Neubau – | BP 2024 | – |

| BP 2023 | – | ||

| Bestandsverbesserung 8 m | BP 2024 | 8 m | |

| BP 2023 | – | ||

| Gesamt 20.505 m | Neubau 13.278 m | BP 2024 | 5.936 m |

| BP 2023 | 6.560 m | ||

| BP 2022 | 782 m | ||

| Bestandsverbesserung 7.219 m | BP 2024 | 2.610 m | |

| BP 2023 | 4.094 m | ||

| BP 2022 | 515 m |

Mehr sicherere Infrastruktur führt zu mehr Radverkehr …

International ist es längst erwiesen und auch in Wien sprechen die Ergebnisse für sich: Je mehr sichere Radwege vorhanden sind, umso mehr Menschen nützen das Fahrrad im Alltag. Besonders wichtig ist dabei die Durchgängigkeit der sicheren Strecken. Dieser Punkt ist in Wien großteils noch nicht gegeben. Trotzdem wurden 2024 um 5 Prozent mehr Radfahrende gezählt.

Würde die Stadtregierung mehr Tempo vorlegen, wäre viel mehr möglich. Die selbsternannte „Fortschrittskoalition“ aus SPÖ und NEOS hat sich in ihrem Koalitionsabkommen das Ziel gesetzt, den Anteil der Radwege an der Gesamtverkehrsfläche von aktuell rund 1 Prozent auf 10 Prozent zu steigern. Es ist aus verschiedensten Gründen wichtig, dieses Ziel zu erreichen: Nur so kann ein dichtes Netz durchgängiger Radwege geschaffen werden. Ein solches Netz ist alltagstauglich und kann z. B. auch Familien mit kleineren Kindern aus der Abhängigkeit vom Auto befreien. Dazu kommen finanzielle Vorteile durch die günstigere Errichtung von Radwegen, die geringen Kosten für Fahrräder, Ersparnisse durch geringere Kosten für das Gesundheitssystem und höhere Umsätze der lokalen Wirtschaft.

… mehr direkte durchgängige Radwege aber zu noch mehr

Die Stadtregierung muss den begonnen Weg unbedingt fortsetzen und die Lücken schließen. Ein Projekt der vergangenen Jahre zeigt, woran es aktuell hapert: Der Radweg in der Krottenbachstraße bleibt ohne Verbindung zum Gürtelradweg oder auch dem Donaukanal ein Inselradweg. Erst mit diesen Anbindungen kann er sein volles Potenzial entfalten, denn Menschen, denen das Radfahren im Mischverkehr zu gefährlich ist, werden ihn bis dahin kaum benützen.

Nicht die Anzahl der Projekte ist entscheidend, sondern deren Qualität und vor allem auch ihre Anbindung ans bestehende Radwegenetz. In dieser Hinsicht liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis Wien eine Fahrradhauptstadt ist. Im Blogpost „Licht und Schatten – ein Blick auf Wiens Radwegebauprogramm“ steht mehr zu diesem Thema.

Ein Blick nach Utrecht zeigt, was mit politischem Willen alles möglich ist: Städte für Menschen statt für Autos.

Wien braucht ein Radwegenetz, das den Namen auch verdient

Zum Schluss wollen wir noch ein Zitat Ulli Simas hervorheben: „Wir sind auf einem wirklich guten Weg, wenn wir so weitermachen, hat Wien bald ein Radwegenetz, das den Namen auch verdient.“

Diese selbstkritischen Worte nehmen wir wohlwollend zur Kenntnis, denn sie zeigen, dass die Notwendigkeit für Baumaßnahmen auch seitens Ulli Sima erkannt wurde.

Eine Stadt mit einem alltagstauglichen Radwegenetz ist ruhiger, sicherer, gesünder, gerechter, zukunftsfitter und lebenswerter. Der begonnene Weg ist eine Verbesserung, aber es gibt noch viel zu tun.

Quellen und weiterführende Informationen:

Bauprogramm Radverkehrsanlagen – 2024 (archive.org, Stand 7.1.2025)

Bauprogramm Radverkehrsanlagen – 2023 (wien.gv.at)

Bauprogramm Radverkehrsanlagen – 2022 (wien.gv.at)

Radwegoffensive 2024 (Mobilitätsagentur)

Erneuter Rekord bei Ausbau der Radwege in Wien 2024 (Mobilitätsagentur, 12.1.2025)

Offizielle Bilanz 2024 als Liste (Mobilitätsagentur, 12.1.2025)

Basis der Analyse der Radwegoffensive 2024 und der 2024 in Wien tatsächlich fertiggestellten Radverkehrsanlagen (Radeln For Future, korr. Version vom 13.2.2025)

Analyse der ‚Mega-Radwegoffensive 2023 (Radeln For Future, 21.3.2024)

Licht und Schatten – ein Blick auf Wiens Radwegebauprogramm (Radeln For Future, 3.6.2024)

Hauptradverkehrsnetz Wien (wien.gv.at)

Grundsatzbeschluss Radfahren in Wien (wien.gv.at)

Das Wiener Rad-Manifest (wien.gv.at)

Mobilitätsreport 2019 (Mobilitätsagentur)

Koalitionsprogramm der „Wiener Fortschrittskoalition“ (wien.gv.at)

Utrecht – planning for people, not for cars (YouTube, 26.6.2019)

Neue Radwege führen zu mehr Radler:innen (Mobilitätsagentur, 5.2.2025)

Um fünf Prozent mehr Radler im Vorjahr gezählt (orf.at, 5.2.2025)